আমার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। উনি মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট নেননি। কেন নেননি, সে গল্প আমি আমার লেখার শেষে বলব। মুক্তিযোদ্ধা বাবার সন্তান হিসেবে আমার পক্ষে নিরপেক্ষ হওয়া অসম্ভব। আমি নিরপেক্ষ নই, আমি অত্যন্ত কট্টরভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে। এই ব্যাপারটি মাথায় রেখে আমার এই লেখাটি পড়ার অনুরোধ রইল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান-এর ২৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,

“(১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।

(২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের কোনও কিছুই-

(ক) নাগরিকদের যে কোনও অনগ্রসর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান-প্রণয়ন করা হইতে,

(খ) কোনও ধর্মীয় বা উপ-সম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান-সংবলিত যে কোনও আইন কার্যকর করা হইতে,

(গ) যে শ্রেণীর কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তাহা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়, সেইরূপ যে কোনও শ্রেণীর নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হইতে,

রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।”

সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হচ্ছে উপরের অনুচ্ছেদের (৩)(ক) দফাটি। দেশের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে শিক্ষা, ব্যবসা, চাকরি, জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিনিধিত্ব করার কিছুটা বাড়তি সুযোগ দিতেই কোটা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠী যাতে সরকারি কর্মকাণ্ডে ভূমিকা রাখতে পারে, সেজন্য বিভিন্ন নির্দিষ্ট অনুপাতে প্রাধিকার কোটার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, তবে তা সময়ের প্রয়োজনে নির্দিষ্ট সময় পরপর পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান-এর ১৩৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,

“এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্মে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই উদ্দেশ্যে আইনের দ্বারা বা অধীন বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করিয়া বিধিসমূহ-প্রণয়নের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে এবং অনুরূপ যে কোনও আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে অনুরূপ বিধিসমূহ কার্যকর হইবে।”

১৯৭২ সালে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের জনগোষ্ঠীকে সরকারি চাকরিতে নিয়োগদানের উদ্দেশ্যে, সুসংহত সামাজিক কাঠামো গঠনের লক্ষ্যে; বিশেষত, যাঁরা দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন, তাঁদের পরিবারের সদস্যদের এবং যাঁরা যুদ্ধে আহত হয়েছেন, তাঁদের সরকারি চাকরিতে অগ্রাধিকার দেয়ার জন্য মন্ত্রীপরিষদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আদেশ নং-ইটি/আরআই/আর-৭৩/৭২-১০৯ (৫০০) তারিখঃ ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, জারি করা হয়। সে আদেশে মেধা কোটা ২০%, মুক্তিযোদ্ধা কোটা ৩০%, যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারী কোটা ১০% এবং জেলা কোটা ৪০% রাখা হয়। চাকরিতে নিয়োগ পরীক্ষার জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা কিংবা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার উপযুক্ত প্রমাণাদি না থাকায় ১০% কোটা সুবিধা নিতে একজন নারীও আবেদন করেননি। তাছাড়া, যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীরা মুক্তিযোদ্ধা মর্যাদাপ্রাপ্ত বিধায় মুক্তিযোদ্ধা কোটার বাইরে আলাদা করে কোনও কোটা সুবিধার ব্যবস্থা রাখার যৌক্তিকতা নিয়েও বিতর্ক জন্ম নেয়। বর্তমানে যে কোটা ব্যবস্থা চালু আছে, তা ১৯৮৫ সালে প্রবর্তিত হয়েছে; তবে ১% প্রতিবন্ধী কোটা পরবর্তীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

জেলা কোটা চালু করা হয়েছিল সরকারি চাকরিতে সব জেলারই প্রতিনিধিত্বমূলক সমতাবিধান করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু বাস্তব চিত্র উল্টো। বেশি জনসংখ্যার বড় জেলাগুলির জন্য বেশি কোটা বরাদ্দ, ছোট জেলার জন্য কোটার বরাদ্দ খুবই কম। ১৫তম বিসিএস-এ এমনও দেখা গেছে সামগ্রিক মেধাতালিকায় ১৭৫তম হয়ে একজন নারী জেলা কোটায় বিসিএস পররাষ্ট্র ক্যাডারে চাকরি পেয়েছেন। আমার পিতা যদি জন্মসূত্রে কোনও পিছিয়েপড়া জেলার বাসিন্দা হন, আর আমার জন্ম আর বেড়েওঠা যদি হয় বড় কোনও শহরে, তাহলে আমি কেন জেলা কোটা সুবিধার দাবিদার হবো? জেলা কোটা বণ্টনের ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের আর্থিক ও শিক্ষাগত দিক বিবেচনায় আনা উচিত। ওদিকে উপজাতি কোটায় যাঁরা চাকরি পাচ্ছেন, তাঁদের বেশিরভাগই চাকমা। অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে আরও বেশি করে সরকারি চাকরিতে সম্পৃক্ত করার প্রক্রিয়া নিয়ে ভাবা যেতে পারে। একইসাথে সমাজের তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করে তাঁদের জন্যও ১% কোটা বরাদ্দ রাখা যেতে পারে। মহিলারা এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী হচ্ছেন। যাঁরা সরকারি চাকরির পরীক্ষা দেয়ার ন্যূনতম শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতার অধিকারিণী, তাঁদের জন্য শতকরা ৮ ভাগ কোটাই যথেষ্ট। একেবারেই অনগ্রসর নারী যাঁরা, তাঁদের বেশিরভাগেরই উক্ত ন্যূনতম যোগ্যতাই নেই, ফলে তাঁদের কথা এখানে আসছে না। এখানে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় কিন্তু কোনও কোটাধারী প্রার্থী বাড়তি কোনও সুবিধা পাচ্ছেন না। ওই ধাপটি সাফল্যের সাথে পার হয়ে গেলে পরবর্তী ধাপ দুটোর জন্য ৮% নারী কোটা থাকলেই চলে।

৬ নভেম্বর ২০১৬ খ্রিঃ তারিখ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত ‘মুক্তিযোদ্ধা’ এর সংজ্ঞা ও বয়স নির্ধারণ সংক্রান্ত ৪৮.০০.০০০.০০৪.৪৯.২৩৩.০৯-১৮৩২ নং প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণায় সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ হতে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত যে সকল ব্যক্তি বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তারাই মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গণ্য হবেন।’ সে হিসেবে বাস্তব প্রেক্ষাপটে মুক্তিযোদ্ধা কোটাধারীদের জন্য বরাদ্দকৃত হার বর্তমান হারের একচতুর্থাংশ কিংবা কিছু বেশি করলেই যথেষ্ট। এর চাইতে বেশি কেন প্রয়োজন নেই বলে আমি মনে করি, তা একটু পর লিখছি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান-এর ২৯ অনুচ্ছেদের (৩)(ক) দফা মাথায় রাখলে মুক্তিযোদ্ধা কোটাধারীদের চাকরিতে প্রবেশের বয়স ৩২ বছর ঠিক রেখে বরাদ্দকৃত কোটার পরিমাণ কমানো যেতে পারে, কারণ বর্তমানে যাঁরা মুক্তিযোদ্ধা কোটায় চাকরি পাচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে তেমন কেউই উক্ত দফায় উল্লিখিত ‘নাগরিকদের অনগ্রসর অংশ’-এর অন্তর্ভুক্ত নন। একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান যদি কোটা সুবিধা নিয়ে সরকারি চাকরি পান, তবে তাঁর সন্তান, অর্থাৎ উক্ত মুক্তিযোদ্ধার নাতি বা নাতনি কীকরে নাগরিকদের অনগ্রসর অংশের অন্তর্ভুক্ত হন? ২০তম বিসিএস পরীক্ষায় মুক্তিযোদ্ধা কোটায় সংরক্ষিত পদের সংখ্যা ছিল ৮৪৩। অথচ দেখা গেল, মুক্তিযোদ্ধা কোটায় যেসকল প্রার্থী আবেদন করেছেন, তাঁদের মধ্যে পিএসসি’র সুপারিশ অনুযায়ী যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১৪৩। যেহেতু বাকি ৭০০টি পদ বিধি মোতাবেক শূন্য রেখে দিতে হচ্ছিল, সেহেতু পিএসসি’কে বাধ্য হয়েই আরেকটা বিশেষ বিসিএস পরীক্ষা নিতে হয়েছিল।

৩৮তম বিসিএস-এ ৩ লাখ ৮৯ হাজার ৪৬৮ জন প্রার্থী আবেদন করেছেন, প্রথম ধাপে উত্তীর্ণ হয়েছেন ১৬ হাজার ২৮৬ জন পাস করেছেন। সাধারণ ক্যাডারে মোট পদ ৫২০টি। দেখা যাবে, কোটা পদ্ধতিতে কেউ ২৩০তম হয়েও চাকরি পাবেন না, আবার কেউ ৪৬০০তম হয়েও চাকরি পেতে পারেন। উল্লেখ্য, ২৮তম বিসিএস-এ শূন্য ছিল ৮১৩টি পদ, ২৯তম বিসিএস-এ ৭৯২টি, ৩০তম বিসিএস-এ ৬১৩টি, ৩১তম বিসিএস-এ ৭৭৩টি, এমনকি শুধু কোটাধারীদের জন্য অনুষ্ঠিত ৩২তম বিশেষ বিসিএস-এ ১১২৫টি পদ শূন্য রাখতে হয়েছে।

প্রাধিকার কোটার ব্যাপারটি নিয়ে একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবা যাক।

ধরা যাক, কোনও বিয়েতে এক হাজার জনকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। তাহলে রান্না কতজনের হবে? এক্ষেত্রে কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতার সাহায্য নিতেই হবে। কীরকম? যদি নিমন্ত্রিত অতিথিরা সকলেই আসেন, এবং তাঁদের কেউকেউ সাথে করে দুএকজন পরিচিত ব্যক্তিকে নিয়ে আসেন, (বিয়েবাড়িতে খালিহাতে কি আর আসা যায়!) তাহলে অতিথির সংখ্যা এক হাজার ছাড়াবে। আরও কিছু ব্যক্তি আসবেন রবাহূত হয়ে। উনারা ‘ওখানে একটা বিয়ে হচ্ছে, চল খেয়ে আসি!’ টাইপের অতিথি। ভদ্রতা বা চক্ষুলজ্জার খাতিরে ওদেরকে না খাইয়ে বিদায় করা যায় না। মানে হল, আপনি যদি কেবল আপনার লিস্টের এক হাজার জনের জন্যই রান্না করেন, তবে খাবার শর্ট পড়ে যাওয়ার আশংকা আছে। আপনাকে কিছু বাড়তি রান্না করতেই হবে, যাতে কোনও ধরনের বিপত্তিতে না পড়েন।

এখন কথা হল, আপনি বাড়তি কতজনের জন্য আয়োজন করবেন? অন্যান্য বিয়েতে কী হয়, সেটা আপনাকে জানতে হবে। নিমন্ত্রিত অতিথিদের অনেকেই আসবেন না, কেউকেউ সাথে পরিচিত কাউকে নিয়ে আসবেন, এমন কিছু ব্যক্তি আসবেন যাদের আপনি নিমন্ত্রণই করেননি। এর বাইরে তো কিছু হবে না, তাই না? বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখবর নিন, বাস্তবতা থেকে শিখুন। দেখবেন, যে কোনও নিমন্ত্রণে যতজন আসবেন বলে আমরা আশা করছি, তার শতকরা ২০-২৫ ভাগ বেশি লোকের জন্য খাবারের আয়োজন করলে আমাদের কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থতি সামলাতে হবে না। সুষ্ঠুভাবে বিয়ের অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য দুটো জিনিস দরকার। এক। বাস্তব অবস্থা জানতে একটু সার্ভে করা। দুই। সেই সার্ভে থেকে লব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগানো।

আমরা এক হাজার জনের অনুষ্ঠানে খুব বেশি হলে বারোশ’ বা সাড়ে বারোশ’ লোকের খাবারের আয়োজন করতে পারি। এর বেশি রান্না করলে খাবার নষ্ট হবে। কারণ, সে খাবার তো আর বিয়েবাড়িতে উপস্থিত অতিথিদের বাইরের কাউকে খাওয়ানো যাবে না। বলতে পারেন, ধরা যাক, সাড়ে বারোশ’ লোকের রান্নাই করা হল। যদি অতো লোক না আসে, তখন? মানছি, সেক্ষেত্রেও কিছু খাবার নষ্ট হবে। সে অপচয়ের পরিমাণ কতটা? আমরা যদি এক হাজার লোকের অনুষ্ঠানে তিন হাজার লোকের খাবারের আয়োজন করে বসে থাকি, তবে যা অপচয় হবে, তার তুলনায় তো অনেক অনেক অনেক কম, তাই না? খরচ যদি করতেই হয়, তবে খরচটা এমনভাবে করব, যাতে কাজে লাগে। রান্না হোক সাড়ে বারোশ’ লোকের জন্য, বাকি সাড়ে সতেরোশ’ লোকের রান্না না করে যে টাকাটা বেঁচে যাবে, তা দিয়ে অনায়াসেই কিছু অভুক্ত লোককে পেটপুরে খাওয়ানো যায়। একজন বিবেকবান বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ নিশ্চয়ই এটাই করবেন।

বিদ্যমান কোটা সংস্কার নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, হচ্ছে, হবে। স্বাভাবিক। এটা সময়ের দাবি। প্রাধিকার কোটা ব্যবস্থা সব দেশের সব সিস্টেমেই আছে। সব সভ্য জাতিই তার পিছিয়েপড়া, অনগ্রসর, সুবিধাবঞ্চিত, অল্প সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর জন্য কিছু বাড়তি সুযোগ সংরক্ষিত রাখে। প্রত্যেক মানুষই অমিত সম্ভাবনার অধিকারী। তবু সুযোগের অভাবে অনেকেই প্রবল ইচ্ছেশক্তি থাকা সত্ত্বেও সুপ্ত সম্ভাবনাকে কাজে লাগে লাগাতে পারেন না। রাষ্ট্রযন্ত্রকে তাদের কথা ভাবতে হয়। তাদের জন্য অন্যদের তুলনায় কিছু বেশি সুযোগসুবিধা রাখতেই হবে। একটি আদর্শ রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রে এ ব্যাপারটিকে আমলে নিতে হয়। তবে সে সুযোগসুবিধা কতটুকু দেয়া হবে? যতটুকু প্রয়োজন, তাইতো? অর্থাৎ, যতটা সুবিধা রাখলে সেই বিশেষ জনগোষ্ঠী কোনওভাবেই কোনও কিছু থেকে বঞ্চিত হবেন না, ততটা সুবিধা রাষ্ট্রকে রাখতেই হবে। কোটা বৈষম্য নয়, কোটা সুস্থ পদ্ধতি। পরিবারের যে সদস্যটি কম আয় করেন কিংবা আয় করেনই না, খাবারের টেবিলে তাঁকে মাছের ছোট টুকরোটি দেয়া হয় না। এ বাড়তি সুবিধার ব্যবস্থা না থাকলে পরিবারে শান্তি থাকবে না।

একটি সভ্য দেশের জন্য কোটা ব্যবস্থা কেবল যৌক্তিকই নয়, অপরিহার্যও বটে। এটা নিয়ে আমাদের কারোরই কোনও আপত্তি কিংবা দ্বিমত নেই। কোটা ছিল, আছে, থাকবে—থাকতেই হবে! তবে তার বণ্টন নিয়ে ভাবতে হবে। বাস্তব অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সে বণ্টন যৌক্তিক ও যথাযথ করা দরকার। আমি বিসিএস বাদে অন্য কোনও সরকারি চাকরির নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানি না। তাই বিসিএস পরীক্ষাকে মাথায় রেখেই লেখাটি লিখছি। কোটা সুবিধা বিসিএস পরীক্ষার প্রথম ধাপ (কোয়ালিফাইং রাউন্ড) প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় কেউ পাবেন না। প্রথম ধাপে সবাইকে (কোটাধারী ও অন্যান্য) একই ধরনের প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়েই নিজেকে পরবর্তী ধাপের জন্য যোগ্য প্রমাণ করতে হয়। বিসিএস পরীক্ষায় বরাদ্দকৃত মুক্তিযোদ্ধা কোটা ৩০%। এই কোটা সবচাইতে বেশি আলোচনায় আসে বিধায় এটাকে উদাহরণ হিসেবে ধরে ভাবা যাক। ধরে নিই, কোনও একটি বিসিএস পরীক্ষার প্রথম ধাপ প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় ২০০০ জন ক্যান্ডিডেট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলেন, যারা মুক্তিযোদ্ধা কোটা সুবিধায় আবেদন করেছেন। উক্ত বিসিএস-এ মোট পদের সংখ্যা ২০০। বিদ্যমান সিস্টেমে সেই ২০০টি পদের ৬০টি মুক্তিযোদ্ধা কোটা সুবিধায় আবেদনকারীদের জন্য বরাদ্দ। এ সুবিধা কি প্রথম ধাপে ওই ২০০০ জন পাবেন? না, পাবেন না। তাঁদের মধ্যে যারা প্রতিযোগিতার প্রথম ধাপে নিজেদের যোগ্য প্রমাণ করতে পারবেন, কেবল তাঁরাই পাবেন। এখন আসি প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় ধাপে। ধরে নিলাম, ওই ২০০০ জন ক্যান্ডিডেটের মধ্য থেকে ৮৭ জন একই ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বাড়তি কোনও সুবিধা না নিয়ে দ্বিতীয় ধাপে অংশ নেয়ার ক্ষেত্রে অন্যদের সমপর্যায়ের যোগ্য হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করলেন। এই ৮৭ জনের কেউই ওই বিসিএস-এ প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ক্যান্ডিডেটদের কারও তুলনায় কোনও অংশেই কম যোগ্যতাসম্পন্ন নন। কারণ, একটি স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপে সুস্থ ও সম প্রতিযোগিতায় উনারা নির্বাচিত হয়েছেন। আলোচনার খাতিরে ধরে নিই, উক্ত বিসিএস পরীক্ষায় প্রিলিমিনারি ধাপে উত্তীর্ণ মোট ক্যান্ডিডেটের সংখ্যা ১৪৫০, যাদের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা কোটাধারী ক্যান্ডিডেট ৮৭ জন। উক্ত ৮৭ জন ক্যান্ডিডেট গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান-এর ২৯ অনুচ্ছেদের (৩)(ক) দফা অনুযায়ী বাকিদের তুলনায় অনগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের একই পর্যায়ের যোগ্য প্রমাণ করেই লিখিত পরীক্ষার জন্য মনোনীত হয়েছেন। বাকিরা সে ৮৭ জনের মতো অনগ্রসর হলে হয়তোবা প্রিলিমিনারিই কোয়ালিফাই করতে পারতেন না। সে হিসেবে বলা যায়, ওই ৮৭ জন প্রকৃতপক্ষে বাকি ১৩৬৩ জনের তুলনায় বেশি মেধাসম্পন্ন, কারণ অন্যদের তুলনায় অল্প সুবিধা পেয়েও উনারা নিজেদের অন্যদের সমান যোগ্য হিসেবে প্রমাণ করতে পেরেছেন।

ওই ৮৭ জন মোট ১৪৫০ জনের শতকরা কত ভাগ? ৬ ভাগ। অতএব, তাঁদের সুবিধা দিতে হলে সেই ৬ ভাগই তাঁদের জন্য বরাদ্দ রাখা হোক। সহজ হিসেব! আদর্শ রাষ্ট্রের কাঠামো অনুযায়ী যেহেতু কিছু বাড়তি সুবিধা তাঁদের প্রাপ্য, সেহেতু তার ব্যবস্থা রাখতেই হবে। সে বাড়তি কতটা বাড়তি? ৬ ভাগ সুবিধাই তো বাড়তি করে দেয়া হল! আরও রাখতে হবে? আচ্ছা, রাখা হোক না! তার শতকরা পরিমাণ কতটা? ১ ভাগ? খুব বেশি হলে ২ ভাগ? এ-ই তো, না? এর বেশি সুবিধা রাখার মানেই হচ্ছে অধিক মেধাসম্পন্ন কিছু ব্যক্তির মেধাকে অবমূল্যায়ন করা। শতকরা হিসেবে মোট ৭ ভাগ বা ৮ ভাগের বেশি যদি সেই ৮৭ জন সমান যোগ্য অধিক মেধাবীদের জন্য প্রাধিকার কোটায় বরাদ্দ রাখা হয়, তবে বাস্তবিক পক্ষে তাঁদের যোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়। জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের জন্য অপমানজনক কোনও ব্যবস্থা আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী, তারা কোনওভাবেই সমর্থন করতে পারি না। আমরা বাসে চড়ার সময় বয়স্কদের সিট ছেড়ে দিই। কেন? কারণ উনারা শারীরিকভাবে আমাদের চাইতে অক্ষম বিধায় উনাদের দাঁড়িয়ে যেতে কষ্ট হয়। এর নাম মানবতা। যদি এক সক্ষম যুবক আরেক সক্ষম যুবককে সিট ছেড়ে দেয়, তবে কেউ সেটার নাম খুব জোর করেটরে মানবতা দিয়ে দিলেও বাস্তবিক বিচারে ব্যাপারটা লজ্জার এবং অপমানের।

এখন কথা হল, সংস্কারটা কীভাবে করা যায়? আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় একটা পদ্ধতির কথা বলতে পারি। আলোচনার সুবিধার্থে শতকরা হিসেবে সবচাইতে বেশি পদ বরাদ্দকৃত কোটা মুক্তিযোদ্ধা কোটার কথাই ধরি। বিগত ১০টি বিসিএস পরীক্ষা বিবেচনায় আনা যেতে পারে। যাঁরা লিখিত পরীক্ষা দেয়ার জন্য মনোনীত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় আবেদনকারী প্রার্থীর শতকরা হার বের করা যায়। মোট ১০টি হার বের হল। এরপর ওই ১০টির গড় করে যে সংখ্যাটি পাওয়া যাবে, তার সাথে কোটা-সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবনা অনুযায়ী ১ বা ২ যোগ করে মুক্তিযোদ্ধা কোটাকে পুনর্বিন্যস্ত করা যেতে পারে। অন্যান্য কোটার ক্ষেত্রেও একই হিসাবনিকাশ করা যায়। তাহলে বোধ করি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থা সময়োপযোগী, বাস্তবসম্মত এবং ন্যায্য হবে।

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন পত্রিকার ষষ্ঠদশ সংখ্যা থেকে জানা যায়, ১৯৭৪ সালে সরকার যে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ সার্ভিস রিঅর্গানেইজেশন কমিটি (এএসআরসি) গঠন করেন, সেই কমিটি প্রথম শ্রেণীর চাকরিতে কোনও ধরনের কোটা না রাখার সুপারিশ করেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুও সেটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু ১৫ আগস্ট সপরিবারে জাতির জনককে হত্যার পর সেই কাজ থেমে যায়।

বিদ্যমান কোটা ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু বিদ্বজ্জনের মতামত পড়া যাক:

আকবর আলি খান বলেন, “মুক্তিযোদ্ধাদের কোটায় যে চাকরী, সেটা শুধুমাত্র যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং যারা সরকারের কাছ থেকে মুক্তিযোদ্ধা ভাতা পাচ্ছেন, তাদের সন্তানদের জন্য রাখা যেতে পারে। কিন্তু যারা সচ্ছল, সেসব মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের যদি কোটা দেয়া হয়, তাহলে তো পুরষ্কার দেয়া হবে। সেটা তো অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সহায়তা করা হবে না।” এমন অবস্থায় দীর্ঘদিন প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষা দেবার পরও কোটা ব্যবস্থার কারণে অনেক মেধাবী প্রার্থী চাকরী পাচ্ছে না বলে মনে করেন তিনি।

কোটা ব্যবস্থা পুরোপুরি তুলে দেয়া উচিত নাকি এটাকে কমিয়ে আনা উচিত? এমন প্রশ্নের জবাবে আকবর আলি খান বলেন, বাংলাদেশ সরকার তিনটি পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিফর্মস কমিশন স্থাপন করেছিল। তিনটি কমিশনই সুস্পষ্টভাবে বলেছে যে কোটা একেবারে তুলে দেয়া উচিত।

তবে হঠাৎ করে কোটা ব্যবস্থা পুরোপুরি তুলে দিলে এটা নিয়ে সমস্যা দেখা দিতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, কোটা চিরস্থায়ী ব্যবস্থা হতে পারে না। কোটা একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা।

সম্প্রতি বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম-এর সাথে সাক্ষাৎকারে উঠে আসা সা’দত হুসাইনের কিছু বক্তব্য তুলে দিচ্ছি:

জনসংখ্যার ভিত্তিতে এ পদ্ধতি চালু থাকায় ছোট জেলাগুলো কোনও কোটাই পায় না। ফলে যে উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল, তা বিপরীত হয়ে গেছে। মেহেরপুর, লালমনিরহাট, শেরপুর, লক্ষ্মীপুর এরকম জেলাগুলো কোনও কোটা পায় না।

গেজেটেড অফিসার ছাড়া নন-ক্যাডারে প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর হাজারহাজার পোস্ট আছে, সেখানে আরেক ধরনের কোটা পদ্ধতি চালু করতে হবে। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে যারা চাকরি করবে, তারা তো দেশের নীতি নির্ধারক হবে না, তাদের জন্য আরেক ধরনের কোটা চালু করতে হবে। এসব জায়গায় তো মেধার দরকার নাই। সেখানে কোটা বাড়িয়ে দেয়া হোক। পিয়ন পোস্টে ভুরিভুরি কোটা হোক। এখানে আঞ্চলিক কোটা বাড়িয়ে দেয়া হোক, ক্যাডারে কোটা কমিয়ে আনা হোক।

………তবে কোটা সংস্কার মানে শুধু মুক্তিযোদ্ধা কোটা সংস্কার নয়। সব কোটার সংস্কার করতে হবে।

শুধু সরকারি দল কিংবা বিরোধী দল এটার সমাধান দিলে হবে না। সব স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে একটা সমাধানে আসতে হবে। কোটার একগুচ্ছ চলক আছে। সেগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে। এক সাইড দেখলে অন্য সাইডে প্রবলেম দেখা দেবে। মাথার মধ্যে বিসিএস ঢুকালে হবে না, অন্য অংশ নিয়ে কাজ করতে হবে। অন্যথায় বহু জটিলতার কোটায় নতুন করে জটিলতা সৃষ্টি হবে।

দেখুন, যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই কোটা আছে। তবে তা অন্য ভাবে। যুক্তরাষ্ট্রে কোটাধারীদের আগেই একটা নম্বর দেয়া হয়। এরপর ওপেন পরীক্ষায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আর ভারত তো কোটাকে একটা সুন্দর পর্যায়ে নিয়ে গেছে। সেখানে কোটা আছে, তবে তা উপার্জনের ভিত্তিতে। উচ্চ আয়ের মানুষরা কোটা পায় না। এক্ষেত্রে তারা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীকেও ছাড় দেয় না। এবং একবার যে কোটার সুবিধা পাবে, সে কখনও আর কোটার সুবিধা পাবে না। ধরুন, বাবা যদি কোটা সুবিধা পায়, তার সন্তানেরা কোনও কোটা সুবিধা পাবে না। কেউ যদি কোটা দিয়ে কলেজে ভর্তি হয়, তাহলে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ (কোটা সুবিধায়) পাবে না। আর যে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটায় ভর্তি হয়েছে, সে কখনও চাকরিতে কোটা সুবিধা পাবে না।

………যে একবার কোটার সুবিধা ভোগ করবে, তার কিংবা উত্তরসূরিদের আর দ্বিতীয়বার (তা) ভোগ করার সুযোগ বন্ধ করতে হবে। ধরুন, আমি অনগ্রসর অঞ্চলের কোটার সুবিধা পেয়েছি। আমি তো এ সুবিধা ভোগ করেছি আমার সামাজিক ও আর্থিক অবস্থান তৈরির জন্য, আমার পরিবার-সন্তানদের প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য। কাজেই তারা আর কোটার সুবিধা পাবে না। একইভাবে মুক্তিযোদ্ধা, আদিবাসী এবং নারী কোটার ক্ষেত্রেও যারা একবার কোটা সুবিধা পাবে, তাদেরকে দ্বিতীয়বার এ সুবিধা না দেয়ার নিয়ম করতে হবে। তাহলেই কোটার সুফল আসবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের এমিরেটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, এটা পরিষ্কারভাবে অগ্রহণযোগ্য। আমলারা দেশ চালাতে বড় ভূমিকা রাখেন। সেখানে যদি কোটার সাহায্যে মেধাবীরা না গিয়ে কম মেধাবীরা যায় তাহলে গোটা ব্যবস্থাই দুর্বল হয়ে যায়। অন্যদিকে যারা মেধাবী ছাত্র, যারা পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পাবে বলে আশা করেন, তাদের মধ্যে একটা হতাশা তৈরি হচ্ছে। অথচ কোটার মাধ্যমে কম মেধাবীরা ভাল জায়গায় চলে যাচ্ছে। আর দেশের পশ্চাদপদ এলাকা যেমন, পাহাড়ি এবং ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য কোটা থাকুক কিন্তু এরপরে অন্য কোনও বিষয়ে কোটা থাকা উচিত বলে আমি মনে করি না। মুক্তিযোদ্ধা কোটা এক সময় ছিল সেটা ঠিক আছে। কিন্তু স্বাধীনতার এতদিন পরে এখন আর এই কোটা থাকা উচিত না। এখন মেধার ভিত্তিতে নেয়া উচিত। মেয়েরাও এখন অনেক এগিয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করছে। তাই এখন নারীদের সংরক্ষিত কোটারও দরকার নেই। (আমি বিনয়ের সাথে স্যারের ‘…………পাহাড়ি এবং ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য কোটা থাকুক কিন্তু এরপরে অন্য কোনও বিষয়ে কোটা থাকা উচিত বলে আমি মনে করি না।’ এই কথাটির সাথে কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করি। কেন করি, সে ব্যাখ্যা আমি আগেই দিয়েছি।)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এএসএম আমানুল্লাহ যুগান্তর’কে বলেন,………নারীদের জন্য বর্তমানে ৫ শতাংশ কোটা রাখা যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে সময় নির্ধারণ করে দেয়া দরকার যে, আগামী কত বছর এ কোটা থাকবে, ১০ বছর নাকি তারও বেশি। মুক্তিযোদ্ধা কোটা ১০ শতাংশ রাখা যায় এবং নিয়ম করে দিতে হবে একটা পরিবার থেকে একবার এ সুবিধা নিতে পারবে। নাতি-পুতি, চৌদ্দগোষ্ঠী (আর) এ সুবিধা পাবে না, (যা পাওয়ার,) একবার(ই) পাবে। ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীরা এখনও পিছিয়ে, তাই তাদের ৩ শতাংশ দেয়া যেতে পারে। নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, গাইবান্ধার মতো আরও কিছু জেলা এখনও পিছিয়ে আছে, এগুলোর জন্য ২ শতাংশ জেলা কোটা রাখা যেতে পারে। আর প্রতিবন্ধীরা (তো) আমাদের সমাজেরই অংশ। তারা যদি লিখিত পরীক্ষায় পাস করে আসতে পারে, তবে ২ শতাংশ প্রতিবন্ধী কোটা রাখা যেতে পারে। এ মোট ২২ শতাংশ কোটা দিয়ে বাকি ৭৮ শতাংশ যদি মেধায় নিয়োগ দেয়া হয়, তাহলে সমস্যাটা আপাতত সমাধান হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মেসবাহ কামাল যুগান্তর’কে বলেন, সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে সমপর্যায়ে আনার জন্য কোটা প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশে কোটা ব্যবস্থায় নানা জটিলতা তৈরি হয়েছে। বিশেষত মেধা তালিকার তুলনায় কোটার পরিমাণ বেশি হওয়ায় এবং কোটার জন্য বরাদ্দকৃত পদ পূরণ না হওয়ায় সেই পদগুলো শূন্য থাকছে।

ফলে জটিলতা আরও বেড়েছে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত বেকার তৈরি হচ্ছে। দীর্ঘকাল যাবৎ তাদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ফলে বেকারত্বের হার বাড়ছে এবং মূল সেই সমস্যার দিকে নজর না দিলে চাকরি প্রার্থীদের ক্ষোভ আরও বাড়বে। কাজেই কোটা পদ্ধতির সংস্কার প্রয়োজন।

…………১০% জেলা কোটা তুলে এ উপজেলাগুলোর জন্য ২% কোটা রাখা যেতে পারে। এমনভাবে সংস্কারের আরও জায়গা আছে। মুক্তিযোদ্ধা কোটাসহ সব কোটার সুবিধা কারা পাবে, তার একটা নিয়ম করে দেয়া উচিত। যারা আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি, তাদের পরিবারকে এ সুবিধা দেয়া উচিত নয়। আর কোনও কোটাই এক পরিবারের ক্ষেত্রে একবার, সর্বোচ্চ দুইবারের বেশি পাওয়া উচিত নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর বলেন, কোটা থাকার প্রয়োজন আছে। তাই কোটা থাকবে কিন্তু এর পরিমাণ কমিয়ে আনা যেতে পারে। মুক্তিযোদ্ধা কোটা নাতি-নাতনি বংশ পরম্পরা পর্যন্ত চলবে কি না এটা নিয়ে জোর ভাবনার প্রয়োজন আছে। আমি মনে করি, সর্বোচ্চ মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান পর্যন্ত এটা থাকতে পারে।

কোটা সংস্কারের পক্ষে মত দিয়েছেন সাবেক শিক্ষাসচিব এন আই খান। তিনি কোটা কমিয়ে আনার পক্ষে মত দিয়ে বলেন, মুক্তিযোদ্ধা কোটা ৩০ শতাংশ নয়, ৫ শতাংশ থাকতে পারে, আর নারী কোটাও ৫ ভাগে নামিয়ে আনা উচিত।

তিনি বলেন, এক পরিবারকে একাধিকবার কোটার সুযোগ দেয়া উচিত নয়। এতিম ও প্রতিবন্ধীদের কোটা সক্রিয় করা উচিত। আর যারা ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার সনদ বানায়, তাদের শাস্তির আওতায় আনা উচিত।

কোটা প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমিরেটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, কোটা নিয়ে আমার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত এবং পরিষ্কার। আমার মনে হয় না বর্তমানে ১০ শতাংশের বেশি কোটা থাকা উচিত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক আসিফ নজরুল প্রথম আলো’তে লিখেছেন:

বর্তমান সরকারের প্রথম দিকের একটি তালিকায় ২ লাখ ২ হাজার ৩০০ জন মুক্তিযোদ্ধার নাম প্রকাশিত হয়। তাদের মধ্যে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা রয়েছে, এই মর্মে আপত্তি দাখিল হয় ৬২ হাজার। এসব আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে কি না বা পরবর্তী সময়ে আরও যাঁদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে, তাঁরা আদৌ মুক্তিযোদ্ধা কি না, এই সংশয় কখনও দূর হয়নি।

বঙ্গবন্ধুর সময়ে অবশ্য ১৯৭২ সালে প্রণীত ইন্টেরিম (বা অন্তর্বর্তীকালীন) রিক্রুটমেন্ট পলিসিতে মুক্তিযোদ্ধাদের ৩০ শতাংশ কোটার কথা বলা হয়। এটি ইন্টেরিম বলার মানেই হচ্ছে কোটা স্বল্পসময়ের জন্য প্রযোজ্য রাখার চিন্তা ছিল তখন।

কোটা ব্যবস্থার সমর্থকেরা অন্যান্য দেশেও কোটা আছে বলে যুক্তি দেখান। কিন্তু আমার জানামতে, আমাদের মতো ঢালাও কোটাব্যবস্থা অন্য কোথাও নেই। ভারতের উদাহরণ দিই। ভারতে কোটাপদ্ধতি পরিচিত রিজারভেশন বা সংরক্ষণ নামে। সেখানে সংবিধান অনুসারে শুধু তালিকাভুক্ত নিম্নবর্গ ও উপজাতি শ্রেণীদের জন্য সরকারি চাকরি, জনপ্রতিনিধিত্ব এবং উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে কোটার ব্যবস্থা রয়েছে। পরে মানডাল কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে ১৯৯২ সাল থেকে সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক দিয়ে অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত পেশার মানুষের (যেমন কৃষিশ্রমিক, নাপিত, ধোপা ইত্যাদি) সন্তানদের জন্যও কোটার ব্যবস্থা করা হয়। ২০০৬ সালের এক জরিপ অনুসারে, সুবিধাবঞ্চিত এসব মানুষ ভারতের মোট জনসংখ্যার ৪১ শতাংশ হলেও তাদের জন্য কোটা রাখা হয়েছে ২৭ শতাংশ। অন্যদিকে শিডিউলড কাস্ট ও ট্রাইব জনগোষ্ঠী ২৯ শতাংশ, বিপরীতে কোটা রয়েছে ২২ শতাংশের মতো। সেই তুলনায় বাংলাদেশে নারী ও উপজাতি জনগোষ্ঠীর জন্য কোটার পরিমাণ কম হলেও মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের ক্ষেত্রে এটি অনেক বেশি। তালিকাভুক্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা দুই-আড়াই লাখ হলেও তাঁদের সন্তানদের জন্য সরকারি চাকরিতে কোটা রয়েছে ৩০ শতাংশ!

ন্যায়পরায়ণতার স্বার্থে বাংলাদেশে কোটা ব্যবস্থার সংস্কার আনা জরুরি। বর্তমান কোটা ব্যবস্থায় শুধু যে বেসামরিক প্রশাসনের মান খর্ব হচ্ছে তা-ই নয়, এতে সমাজে চরম বৈষম্য ও অবিচার সৃষ্টি হচ্ছে—যা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী। আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকে দেশের জন্য যুদ্ধাহত ও নিহত হয়েছেন। এসব মুক্তিযোদ্ধাকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করে শুধু তাঁদের সন্তানদের জন্য সমানুপাতিক কোটা রাখার দায়িত্ব অবশ্যই রাষ্ট্রকে পালন করতে হবে। অন্যান্য কোটার মধ্যে জেলা কোটা বাতিল করা উচিত। নারী ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর কোটা অব্যাহত রাখা উচিত, প্রতিবন্ধীদের জন্য সীমিত কোটার ব্যবস্থাও সরকার করতে পারে। তবে কোনও বিচারেই কোটাধারীর সংখ্যা মোট নিয়োগের এক-তৃতীয়াংশের বেশি হওয়া উচিত হবে না।

এই লেখাটির শুরুতে বলেছি, আমার বাবা কেন মুক্তিযোদ্ধা হয়েও সার্টিফিকেট নেননি, সে গল্প বলব। গল্পটি আপনাদের আগেও বলেছি, আবারও বলছি:

“আমি মুক্তিযোদ্ধা নই”

………………………………..

: বাবা, দেখ তো, এই সার্টিফিকেট দুটো কীসের?

: দেখি এদিকে দে …………… (চশমা চোখে দিয়ে দেখলেন কিছু সময় ধরে) ও আচ্ছা, এগুলি কিছু না। এগুলি এখনও আছে? কোথায় পেলি?

: তোমার পুরনো সার্টিফিকেটের ফাইল ঘাঁটতে গিয়ে।

: এগুলি কিছু না, বাবা। এসব কাউকে দেখাস না, ওই ঝুড়িতে ফেলে দে।

: কেন বাবা? ফেলে দেবো কেন? এখানে তো লেখা আছে, তুমি মুক্তিযোদ্ধা ছিলে।

: আরে না! আমি ওসব কিছু করিনি। কাউকে বলিস না এটা। ফেলে দে, ফেলে দে! তোকে কে বলল এসব? তোর মা?

: না না, মা তো এই কাগজগুলির ব্যাপারে জানতোই না কিছু। আমরা আজকে হঠাৎ করে পেলাম।

: এখানে যা লেখা আছে, তা সত্যি না। আমি যুদ্ধ করিনি। যুদ্ধ করেছিল আমার বন্ধু ইরফান।

: উনি কে?

: ওওও……..ই আমাদের থানার হাই কমান্ড ছিল। অনেক সাহসী ছেলে।

: তাহলে এখানে তোমাকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে লেখা আছে কেন?

: ওটা অনেকদিন আগের কথা, বাবা। আমার অতো সাহসটাহস ছিল না। যুদ্ধ করতে অনেক সাহস লাগে।

: এর মানে, তুমি এমনি-এমনিই ওই সার্টিফিকেট নিয়েছিলে? কিন্তু, কেন?

: ওরকম আরকি! আমি প্রতিদিন গ্রামে-গ্রামে গিয়ে লোকের বাড়ি থেকে খাবার, কাপড় চেয়ে-চেয়ে নিয়ে আসতাম। ওইসময়ে মানুষ অনেক ভাল ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কিছু চাইলেই দেয়ার চেষ্টা করতো। সেগুলি এনে প্লাটুনে জমা দিতাম। আর অস্ত্রশস্ত্র নানান কায়দায় লুকিয়ে বিভিন্ন জায়গায় মুক্তিযোদ্ধাদেরকে পৌঁছে দিতাম। কতবার যে সবজিওয়ালার বেশ ধরে অস্ত্রবহন করেছি! আর তেমন কিছু করিনি।

: বাবা, এটাও তো এক ধরনের যুদ্ধ, তাই না?

: ওইটুকু তো সময়ের দাবী ছিল সেসময়।

: আচ্ছা, কখনও ধরা পড়নি?

: একবার কিছু লোক আমাকে অস্ত্রসহ ধরে ফেলেছিল। হারামজাদারা রাজাকার। পেছনে হাত বেঁধে ওদের ক্যাম্পে নিয়ে যাচ্ছিল। পথের মাঝখানে ব্রিজের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় প্রস্রাব করার কথা বললে ওরা আমার হাতের বাঁধন খুলে দেয়, তখন কৌশলে খালে ঝাঁপ দিয়ে ডুবসাঁতার দিয়ে পালিয়ে গেছি। হাহাহাহাহা………

: তাহলে? তোমার তো রিস্ক ছিলই! তাই না?

: আরে না! তোরা তো যুদ্ধ দেখিসনি, তাই বুঝতে পারছিস না, সে দিনগুলি কেমন ভয়ংকর ছিল। যুদ্ধ মানে, একেবারে অস্ত্র নিয়ে জীবনবাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়া। আমি তো বাবা গা বাঁচিয়ে-বাঁচিয়ে ওসব করতাম। ওসবে কি আর কিছু হয় নাকি?

: কী যে বল বাবা! ওটারও তো দরকার ছিল ওইসময়ে।

: না না! তোরা জানিস না। ওইসময়টা ছিল জীবন নিয়ে খেলার সময়। আমার অতো সাহস ছিল না, বাবা। ভাবলে আফসোস হয়, কেন অন্তত একটা হলেও যুদ্ধে গেলাম না!

: বাবা, এই যে এই সার্টিফিকেট দুটো ছিল তোমার কাছে, তুমি তো চাইলেই এগুলি দেখিয়ে একটা মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট নিতে পারতে।

: আমাকে যদি জিজ্ঞেস করতো, তুমি যুদ্ধে গেলে না কেন, তাহলে তো লজ্জা পেতাম। কী দরকার!

: এখানে তো আর লেখা নেই যে তুমি যুদ্ধে যাওনি। বলে দিলেই হতো, দুএকটাতে অংশ নিয়েছিলে!

: ছিঃ! ওটা হয় নাকি? কিন্তু কেন? এতদিন পর এসব কথা কেন? কী করবি সার্টিফিকেট দিয়ে?

: পাপ্পু তো সামনে বিসিএস দিবে। ওর কাজে লাগতো।

: কী কাজে? (বাবা, সরকারি চাকরিতে কোটা প্রথা সম্পর্কে জানেন না।)

: সার্টিফিকেট দেখালে চাকরি পেতে একটু সুবিধে হয়।

: কেন? তুই চাকরি পাসনি? তখনও তো সার্টিফিকেট ছিল না। এখন কেন? আর এই দুটো কাগজের কথা তো আমার মনেও ছিল না।

: আহা বাবা, সেটা না! ওটা থাকলে একটু সহজ হত আরকি!

: যে জিনিস আমি নিজেই লজ্জায় নিইনি, সে জিনিসের উপর তোদের এত লোভ কেন? পাপ্পুর নিজের যোগ্যতায় চাকরি পেতে ইচ্ছে করে না?

: তুমি নাওনি, হয়তো তুমি এটার ভ্যালু বুঝতে পারনি বলে। অনেকেই তো নিয়েছেন, তাই না? কাজেও লাগছে।

: হাহাহাহাহা………… শোন, আমি সেসময় যুদ্ধে না গিয়ে ভুল করেছি। সার্টিফিকেট নিয়ে আরেকটা ভুল করা ঠিক হতো না।

: আচ্ছা বাবা, মেজো কাকুও তো সার্টিফিকেট নেয়নি। নিলে তো সৌরভের কিছু সুবিধা হতো। (সৌরভ আমার কাকাতো ভাই।) কাকু আর্মসট্রেনিং নিয়েছিল না?

: হ্যাঁ হ্যাঁ, শ্রীধাম অস্ত্র চালাতে পারত। আমাদের কারও কথা না শুনে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে যুদ্ধে গিয়েছিল। কয়েকটা যুদ্ধও করেছে। পরে একটা ফ্রন্ট ব্যাটেলে ওর পাশেই ওর এক স্কুলফ্রেন্ড গুলি খেয়ে মারা যায়। এরপর ও আর ভয়েই যুদ্ধ করেনি। পালিয়ে এসেছে।

: ঠিক আছে। তার মানে, কাকু তো যুদ্ধ করেই মুক্তিযোদ্ধা! কাকু তো সার্টিফিকেট নিতে পারত!

: হ্যাঁ পারত। ও নেয়নি আক্ষেপ থেকে। ও সবসময়ই এক ধরনের অপরাধবোধে ভুগত। যুদ্ধ নিয়ে তোদের সাথে কখনও কিছু বলেছিল?

: না বাবা, কাকু কখনওই কিছু বলেনি তো!

: বলবে না, বলার কথাও না। ও কাউকে কিছু বলে না, বলতে লজ্জা পায়।

: আচ্ছা বাবা, এখানে লেখা আছে, আমাদের গ্রামের নাম বানাতলি, ডাকঘর ছুফিয়া মাদ্রাসা। এটা ভুল না? আমাদের গ্রামের নাম তো মধ্যম মুরাদপুর, ডাকঘর মলিয়াইশ।

: যুদ্ধের ওইসময়ে নাম ভিন্ন ছিল।

: ও আচ্ছা। বাবা, এখানে যে থানা হাই কমান্ড ইরফানুল হক সাহেবের সিগনেচার আছে, উনি কে?

: ও-ই হল ইরফান, আমার বন্ধু। অনেক সাহসী ছেলে ছিল, বাঘের মত হুংকার দিত! আমাকে বলতো, তুই যুদ্ধ করতে পারবি না। তুই আমাদেরকে অন্যভাবে হেল্প কর। ও-ই বলে দিত কী কী করতে হবে।

: উনিই তোমাকে সার্টিফিকেট দুটো ইস্যু করেছিলেন?

: হ্যাঁ, সেসময় সবাই সার্টিফিকেট নিচ্ছিল। যারা ক্যাম্পে যেত, কিছু করত না, শুধু খাওয়াদাওয়া করতো, ওরাও নিয়েছিল। আমিও নিয়ে নিলাম আরকি! যদি কখনও কোনও কাজে লাগে, সে আশায়। পরে মনে হল, এটা ঠিক হয়নি।

: আচ্ছা বাবা, ক্যাম্পে গেলে খাওয়া যেত?

: হ্যাঁ, যেত। অনেক খাবার আসত। আমরা সবাই মিলে খেতাম। অনেকেই শুধু খেতে যেত। ওদেরকে নিয়ে আমরা হাসাহাসি করতাম। ওরা কোনও কাজই করত না, ফাঁকি দিত। ওদেরও সার্টিফিকেট আছে।

: তোমার নেই কেন? তুমিও তো একটা নিতে পারতে।

: বাবা, ঈশ্বর যাকে যতটুকু দরকার, তাকে ততটুকুই দেন। এর বেশি দিয়ে আমি কী করবো?

: আচ্ছা, তুমি নাকি যুদ্ধের সময় টিউশনি করতে আর টিউশনি থেকে যে টাকা, খাবার আর কাপড় পেতে, সেটা ক্যাম্পে দিয়ে আসতে? মা বলল।

: হ্যাঁ, করতাম, করতাম। কিন্তু না না, অতো দিতাম না! নিজের খরচ চালাতেই টিউশনি করতাম। তোর মা শুধু বাড়িয়ে-বাড়িয়ে বলে।

: আচ্ছা। বাবা, তোমার মুক্তিযুদ্ধের সময়ের বন্ধুদের কথা মনে পড়ে?

: (বাবা হঠাৎ চুপ হয়ে গেলেন। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে………) পড়ে। অনেকে তো যুদ্ধেই মারা গেছে। ওরা তো আর আমার মত কাপুরুষ ছিল না, সাহসী ছিল, যুদ্ধ করেছে। পঙ্গু হয়ে গেছে অনেকেই। এর মধ্যে অনেকে মারাও গেছে। অনেকেরই কোনও খবর জানি না। আমার বয়স হয়ে গেছে, বাবা। আমিও একদিন ওদের কাছে চলে যাব। তোদেরকে সুখী দেখে যেতে পারলেই আমি খুশি। আমার আর কিছুই চাওয়ার নেই। ঈশ্বর আমাকে অনেক দিয়েছেন; আমার যোগ্যতার চাইতেও বেশি দিয়েছেন। সবই তাঁর কৃপা।

দেখলাম, বাবার চোখে জল, দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে এসেছে। চশমাটা খুলে ডানহাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছছেন। আর কথা বাড়ালাম না। পাশের রুমে গিয়ে মাথা নিচু করে ভাবতে লাগলাম।

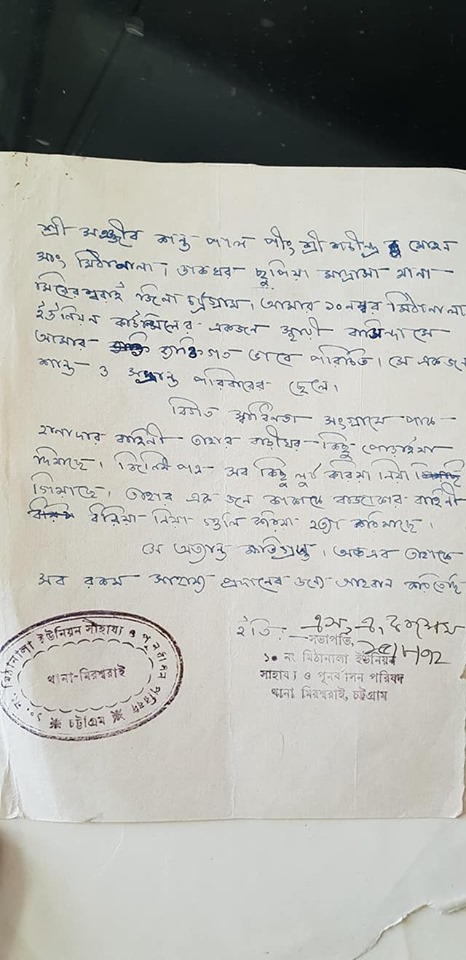

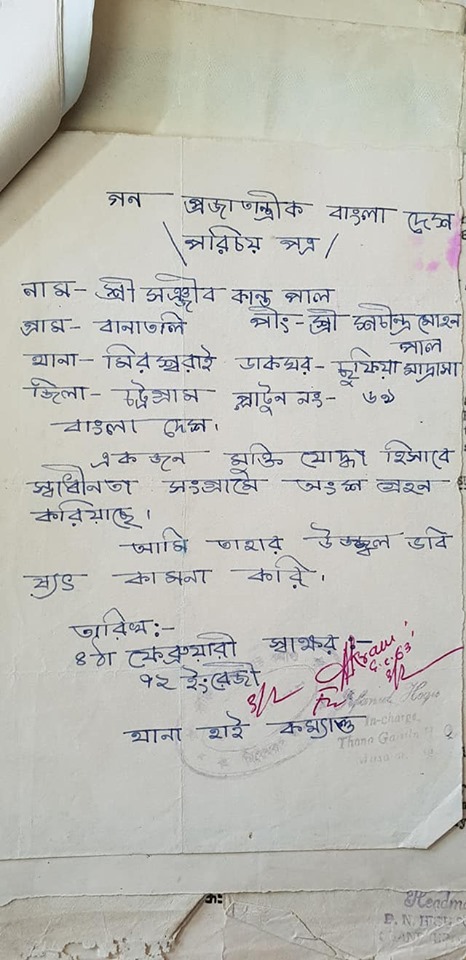

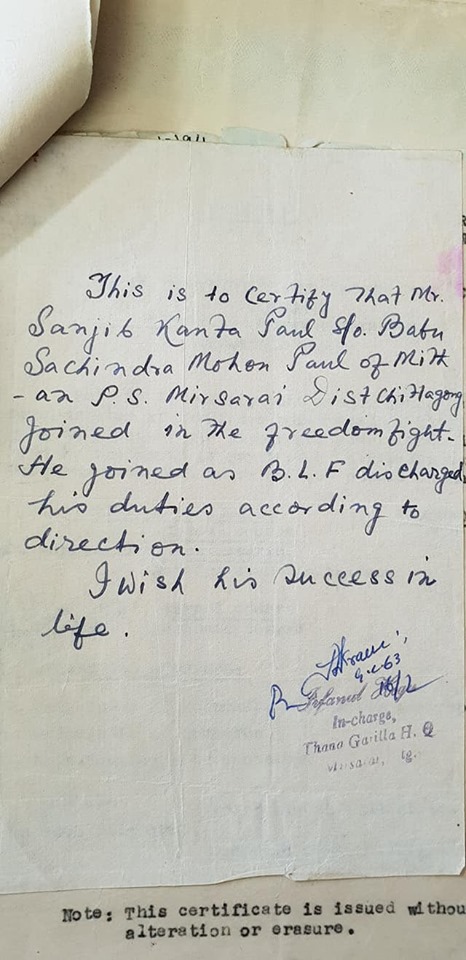

আজকে সকালে ঘুম থেকে উঠে স্রেফ কৌতূহল থেকেই বাবার পুরনো কাগজপত্র, অ্যাকাডেমিক সার্টিফিকেট ঘাঁটতে-ঘাঁটতে হঠাৎ দুটো কাগজ চোখে পড়লো। একটি বাংলায়; পূর্ণ নামঠিকানা সহ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বাবার পরিচয়পত্র। তারিখ লেখা : ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ ইংরেজি (খুব সম্ভবত, সিগনেচারের নিচে ভুল তারিখ দেয়া)। অন্যটি, মুক্তিযুদ্ধের সময় বাবা মুক্তিবাহিনীর একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে নির্দেশনা অনুযায়ী দায়িত্বপালন করেছেন, এ মর্মে একটি সার্টিফিকেট। তারিখ লেখা : ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২। দুটোই মিরসরাই থানা গেরিলাবাহিনীর হেডকোয়ার্টার্সের ইনচার্জ থানা হাই কমান্ড ইরফানুল হকের স্বাক্ষরিত।

বাবা চাইলেই খুব সহজেই একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবেই মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেটা করেননি। কেন করেননি, সেটার অকপট সরল স্বীকারোক্তি শুনে শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা নত হয়ে গেছে। আমি এ জীবনে সবচাইতে ঘৃণা করে এসেছি, ঘৃণা করি এবং আজীবন ঘৃণা করে যাব সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে বিষয়টাকে, সেটি হল, হিপোক্রিসি। আজকে বুঝলাম, কীভাবে করে কিছু-কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রক্ত থেকেই চলে আসে।

আমাদের বাবা এমন একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, যাঁর কোনও মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট নেই। আমাদের বাবা, আমাদের অহংকার। বাবার মতন বড় কখনওই হতে পারব না।

আসলে, ঈশ্বর সবাইকে সবকিছু দেন না। ঈশ্বর মানুষ বুঝে সৌভাগ্য দান করেন।

সুশান্ত পাল

ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস (৩০তম বিসিএস)